Jakarta, 30/9 (ANTARA) – Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah daratan 1.919.440 km² dan wilayah perairan 3.257.483 km². Jumlah pulau besar dan kecil tidak kurang dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang di Barat hingga Merauke di Timur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan dengan kepemilikan bahasa daerah sekitar 718 bahasa.

Kebudayaan yang sangat beragam ini merupakan berkah bagi bangsa. Namun, keberagaman ini juga bisa menjadi persoalan jika tidak diiringi dengan kesadaran kebangsaan yang kuat. Tanpa rasa tanggung jawab dari warganya, Indonesia bisa saja terpecah belah sejak lama.

Untuk mencegah hal itu, penting bagi kita meningkatkan literasi tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Generasi muda, khususnya peserta didik, perlu mendapatkan pembelajaran yang menyentuh aspek geografi dan wawasan kebangsaan –mulai dari kondisi wilayah, keragaman budaya, hingga ketahanan nasional dalam bingkai NKRI.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi alam yang luar biasa, mulai dari iklim tropis yang hangat, tanah yang subur, laut yang kaya, dan sumber daya alam lainnya. Sayangnya, potensi ini semakin jarang dikenali oleh generasi muda karena sistem pendidikan tidak lagi memberikan perhatian yang memadai terhadap mata pelajaran geografi. Padahal, geografi sangat relevan untuk menumbuhkan pemahaman tentang kekayaan dan keutuhan bangsa.

Di banyak negara maju seperti Inggris, Jepang, Jerman, dan Finlandia, geografi adalah mata pelajaran wajib. Mereka tidak memandang geografi sekadar sebagai ilmu peta, tetapi sebagai ilmu yang mengajarkan pemahaman tentang wilayah, sumber daya, lingkungan, keberlanjutan, dan identitas nasional.

Negara dipandang sebagai “rumah besar” yang di dalamnya terdapat sumber kehidupan, bahan pangan, jaminan keamanan, serta perlindungan bagi rakyatnya, baik pada masa kini maupun untuk generasi mendatang.

Indonesia justru belum memberikan porsi yang memadai bagi mata pelajaran geografi untuk memperkenalkan wilayah negara beserta potensi kehidupan yang terkandung di dalamnya kepada generasi penerus.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, kita berisiko menghadapi berbagai masalah serius, diantaranya kerusakan lingkungan, meningkatnya ketergantungan pada negara lain, munculnya kemiskinan di tengah kelimpahan sumber daya, dan yang paling mengkhawatirkan adalah semakin besarnya ancaman disintegrasi bangsa.

Karena itu, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari semua ancaman tersebut, disarankan mata pelajaran geografi kembali diberi porsi yang memadai untuk memperkenalkan wilayah NKRI; Geografi dikembalikan fungsinya sebagai pemersatu bangsa, pondasi kedaulatan, dan ketahanan nasional.

Potret aktual pembelajaran geografi

Saat ini geografi masuk rumpun ilmu sosial dan hanya menjadi pilihan bagi peserta didik yang mengambil peminatan IPS. Akibatnya, cakupan literasi spasial, kebencanaan, dan wawasan ruang tidak dimiliki secara merata oleh seluruh siswa. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap ruang, kedaulatan wilayah, serta isu-isu geopolitik dan lingkungan.

Peserta didik yang memperoleh wawasan dan kesadaran kebangsaan serta memahami potensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hanya mereka pada kelompok peminatan Ilmu Sosial (IPS) sedangkan peserta didik dari peminatan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Bahasa tidak mendapatkan literasi tentang Indonesia.

Kesenjangan kebijakan ini perlu ditinjau ulang, karena selama ini ancaman disintegrasi bangsa banyak disebabkan oleh rendahnya Wawasan Nusantara. Ancaman disintegrasi semakin kuat jika generasi muda tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang wilayah negara dengan segala kekayaan yang dimilikinya.

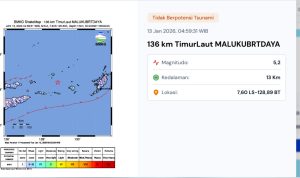

Di sisi lain, literasi tentang isu lingkungan dan mitigasi bencana akibat yang ditimbulkannya menjadi krusial. Namun, kebijakan kurikulum di masa lalu membuat tidak semua peserta didik memperoleh pembelajaran tentang isu-isu lingkungan hidup. Mereka tidak memahami isu lingkungan hidup karena tidak mempelajari mata pelajaran geografi. Bahkan materi tentang isu lingkungan hidup selayaknya diberikan sejak dini yaitu sejak pendidikan dasar dan menengah.

Karakteristik unik geografi adalah sifatnya yang lintas disiplin, menghubungkan ilmu alam dan ilmu sosial. Namun, kebijakan pendidikan saat ini, khususnya pada level pendidikan dasar dan menengah, belum mengakomodir karakter tersebut, sehingga saat ini ilmu geografi dipandang ilmu sampingan dan bukan ilmu fundamental yang penting untuk pembangunan nasional.

Padahal, ilmu geografi sangat diperlukan dalam pemerataan pembangunan. Ketimpangan ruang di Indonesia saat ini masih nyata, terutama antara wilayah barat dan timur. Secara keseluruhan, geografi menyediakan kerangka komprehensif untuk memahami dan mengatasi ketimpangan ruang, menyeimbangkan pembangunan barat-timur, desa-kota, serta memperkuat persatuan nasional dan kedaulatan bangsa.

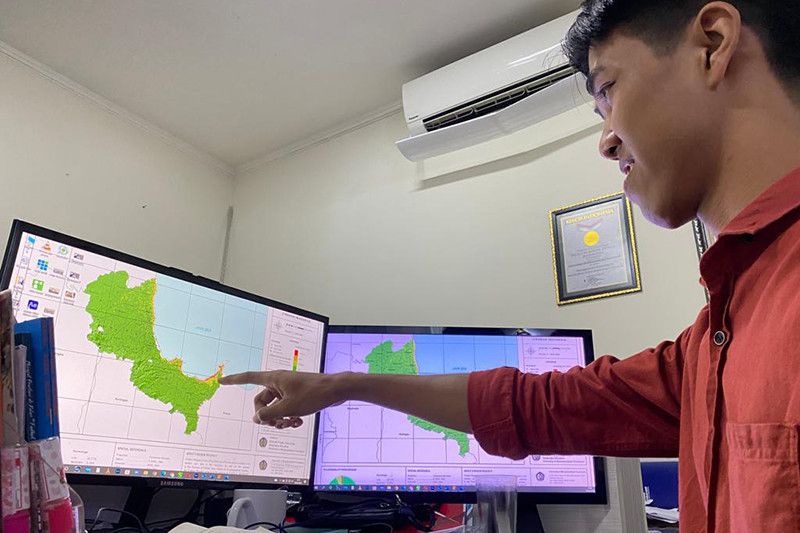

Selain itu, geografi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah melalui Sistem Informasi Geografis (GIS). Revolusi peta digital dan perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan telah meningkatkan permintaan terhadap kemampuan analisis geografis. Kondisi ini mempertegas meningkatnya kebutuhan akan profesional dengan keterampilan berpikir spasial, analisis geografis, serta penguasaan sistem informasi geografis (GIS) di berbagai sektor ekonomi, mulai dari perencanaan kota, analisis risiko politik, pengelolaan lingkungan, hingga manajemen logistik.

Geografi juga memiliki peran strategis dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui analisis keruangan, lingkungan, dan sosial. Dengan pendekatan integratif, geografi menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Pendidikan geografi sebagai fondasi

Ilmu geografi dapat ditempatkan sebagai fondasi yang kokoh, berfungsi sebagai pemersatu wilayah, penguat cinta NKRI, sekaligus basis bela negara di berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari dasar hingga perguruan tinggi. Hal tersebut diibaratkan seperti sebuah piramida yang menunjukkan tahapan pembelajaran geografi yang progresif.

Pada tingkat dasar, fokus pembelajaran diarahkan pada kesadaran awal tentang kebangsaan, ruang, dan keselamatan diri. Hal ini membangun fondasi awareness atau kesadaran sejak dini. Memasuki tingkat menengah pertama, pembelajaran geografi ditekankan pada kesadaran ruang dan kesiapsiagaan awal. Pada tahap ini, literasi geografi membentuk pemahaman atau understanding yang lebih dalam tentang ruang dan tantangannya.

Pada tingkat menengah atas, fokus pembelajaran bergeser pada analisis kritis dan aksi nyata dalam menjaga NKRI. Literasi geografi di tingkat ini mencakup kemampuan analisis spasial dengan peta, Sistem Informasi Geografis (SIG) dasar, penginderaan jauh, serta studi kasus bencana nasional seperti tsunami, banjir besar, dan gempa bumi. Tahapan ini menumbuhkan keterampilan critical thinking & action dalam menghadapi persoalan kebangsaan dan lingkungan.

Sementara itu pada tingkat tinggi atau perguruan tinggi, geografi diarahkan untuk menghasilkan kontribusi nyata dan kepemimpinan kebangsaan. Literasi geografi di level ini meliputi penguasaan teknologi spasial mutakhir seperti GIS, penginderaan jauh, big data, hingga analisis risiko bencana dengan model spasial dan perencanaan tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Tahap ini mengantarkan generasi muda pada peran kepemimpinan dan solusi (leadership & solution) dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Abad ke-21 menuntut pendidikan yang membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, serta literasi digital, spasial, dan global. Geografi merespons kebutuhan ini melalui integrasi teknologi geospasial, pembelajaran berbasis masalah, dan pendekatan interdisipliner untuk memahami dunia yang semakin terhubung.

Transformasi digital juga telah membawa perubahan fundamental dalam pembelajaran geografi. Pemanfaatan teknologi geospasial seperti GIS, GPS, dan Augmented Reality (AR) memungkinkan siswa memvisualisasikan serta menganalisis data spasial untuk memahami tantangan global yang kompleks.

Geografi memiliki peran strategis dalam membentuk generasi Indonesia yang berakar pada rasa cinta tanah air, literasi lingkungan, dan kesadaran kebencanaan. Lebih dari sekadar ilmu tentang peta, geografi membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam memelihara serta mengelola sumber daya alam nusantara yang sangat melimpah.

Dengan pemahaman mendalam tentang potensi wilayah, peserta didik tidak hanya mampu mengembangkan sektor pertanian, peternakan, pertambangan, perikanan, dan kehutanan, tetapi juga memiliki sikap kritis terhadap praktik eksploitasi sumber daya yang merugikan bangsa dan bertentangan dengan hukum. Lebih jauh, geografi menanamkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah dan mencegah disintegrasi bangsa di tengah tantangan globalisasi, perubahan iklim, dan kompetisi antarbangsa.

Karena itu, menjadikan geografi sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah perlu segera bertindak melalui penyusunan kebijakan kurikulum nasional yang menetapkan geografi sebagai mata pelajaran wajib dan diajarkan pada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam konteks Astacita, ilmu geografi Indonesia memiliki relevansi yang sangat kuat karena mampu menjelaskan dinamika ruang, mengelola sumber daya, mengantisipasi bencana, serta memperkuat wawasan nusantara. Geografi Indonesia bukan hanya instrumen akademik, melainkan juga fondasi strategis yang mendukung terwujudnya delapan cita-cita bangsa.

Dengan demikian, menjadikan geografi Indonesia sebagai mata pelajaran wajib memiliki urgensi yang tinggi sebagai bagian dari fondasi Asta Cita, demi mewujudkan Indonesia yang adil, maju, dan berkepribadian kuat di era global.

*) Lina Wahyuni adalah Pengurus Keluarga Alumni Fakultas Geografi UGM (KAGEGAMA) sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Ahli Informasi Geospasial Indonesia (PAGI)

Oleh Lina Wahyuni *)

Editor : Dadan Ramdani